ইভান পাল

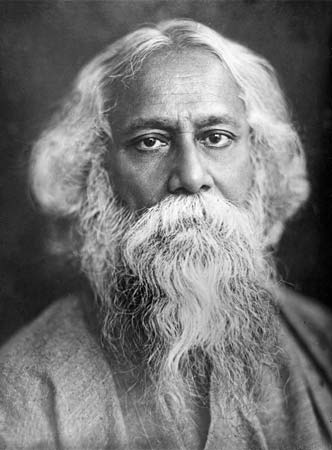

আমাদের একটা রবি বাউল আছে। আমাদের মানে এইযে আমরা যারা বাঙ্গালীরা রয়েছি, আমি তাদের কথাই বলছি। সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙ্গালীর গল্প জুড়ে, তাদের হৃদয়জুড়ে একজনই রবি বাউল ছিলেন আর আজো আছেন। আর সেই রবি বাউল হলেন, আমরা যাঁকে গুরুদেব সম্বোধন করি, বলি বিশ্বকবি কিংবা কবিগুরু —- আমাদের প্রাণের ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ।।

হ্যাঁ, প্রিয় পাঠক আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই বলছি।

রবীন্দ্রনাথ কত বড়ো কিংবা কত প্রকারের? তাঁর সত্তা, তাঁর অস্তিত্বকে যদি একটু ভাগ করতে যায় তবে তাঁর যে বিশাল সৃষ্টির জগত রয়েছে সে জগতের একটা অন্যতম অংশের নাম, তাঁর বাউলসত্তা।

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ট শিল্পী, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সংস্কারক এইসবগুলোই তাঁর একেকটি সত্তা, তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর শ্রেষ্ঠতা।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে ছিলেন সে পরিচয়ে বিস্তারিতভাবে খুব একটা যেতে চাই না। কারণ, আমরা সবাই জানি সে সম্পর্কে। তারপরও, হালকা মেজাজে ঝাপসাভাবেই দু চারখানা কথা দিয়ে রবি ঠাকুরের পরিচয় তুলে ধরলাম।

১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ শে বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে কবিগুরুর জন্ম। তারঁ পিতামহ ছিলেন ধনাঢ্য জমিদার প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। পনেরো ভাইবোনের মধ্যে তিনি হচ্ছেন চৌদ্দতম।

জোড়াসাঁকোর এই ঠাকুর পরিবারটি ছিল শিক্ষা দীক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, সংস্কৃতি, সংগীত চর্চার একটি শ্রেষ্ট পীঠস্থান। অত্যন্ত মুক্ত মনা পরিবার ছিলো জোড়াসাঁকোর এই ঠাকুরপরিবারটি।

আর তাই হয়তো এ পরিবারেই ঘটেছিলো বাংলা সংস্কৃতির সাথে পশ্চিমা সংস্কৃতি, মোগলাই সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ।

আবার তাঁরই হাত ধরে পরিবারটিতে এসেছিলো বাউল সংস্কৃতি। আর তিনিই হয়েছিলেন বাঙ্গালির “রবি বাউল”, আমাদের রবি বাউল।।

এবার আসি তাঁর সেই রবি বাউল হবার গল্পে।। তিনি তো আর এমনি এমনি রবি বাউল হননি, তাঁর বাউল জগতে যাবার একটা গল্প আছে। আবার সেই গল্পে একটা কেন্দ্রীয় চরিত্রও আছে। গগন হরকরা, গুরুদেবের সেই বিখ্যাত ক্ষ্যাপা বাউল। যাঁর সাথে গল্প, আড্ডার ছলে গুরুদেব অনেকখানি মিশে যান এই বাউল জগতে।।

গগন হরকরাঃ

” আমি কোথায় পাব তারে

আমার মনের মানুষ যে রে।।

হারায় সেই মানুষে তার উদ্দেশে

দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।। ”

বাউলঅঙ্গের খুব বিখ্যাত গান এটি। আর এই বিখ্যাত গানটির স্রষ্টা হচ্ছেন গগন হরকরা।। তবে শুধু এটি নয় এরকম আরো বহু গানের স্রষ্টা এই গগন হরকরা।।

রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বলেছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভা। আমাদের প্রাচীন বাংলার এই লোকশিল্পীর পুরো নাম গগন চন্দ্র দাম, কিন্তু গগন হরকরা নামেই তিনি সবার কাছে পরিচিত ছিলেন।

তাঁর জন্ম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে খুব একটা কিছু জানা না গেলেও ধারণা করা হয়, ১৮৪০ সালে কুষ্টিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামে এই বাউল সাধকের জন্ম।

তবে উইকিপিডিয়া বলছে—-

গগন হরকরা আনুমানিক ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে শিলাইদহের কসবা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা-মাতা সম্বন্ধে তেমন কোন তথ্য জানা সম্ভব হয়নি তবে তার একটি ছেলের নাম কিরণ চন্দ্র ছিল বলে জানা যায়।

গগন কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন পাশাপাশি তৎকালীন শিলাইদহের ডাক ঘরের ডাক হরকরা’র চাকুরী করতেন। হয়তো সেখান থেকেই তার নামের পাশে হরকরা শব্দটি যুক্ত হয়।

শিলাইদহ ডাকঘরে চিঠি বিলির কাজ করার পাশাপাশি তার হৃদয়ে ছিল সঙ্গীতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা। তার গানের গলাও ছিল বেশ ভাল। বিভিন্ন আসরে এমনভাবে গান করতেন যে, শ্রোতারা মুগ্ধ আবেশে শুনতেন। লালনের এই ভাবশিষ্য প্রকৃতির রূপ, রস আর গ্রামের মেঠো মানুষের সারল্য, আবেগ ও ভালোবাসার বাউল দর্শনকে আশ্রয় করে গান রচনা করতেন।

তবে গগন কার কাছ থেকে গানের দীক্ষা নিয়েছিলেন তা জানা যায়নি। কিন্তু তাঁর গানের হাবভাব দেখে ধারণা করা হয়— গগন লালনের গানের খুব বড়ো ভক্ত ছিলেন। আবার লালন সাঈঁজিও আলাভোলা, সহজ-সরল এই মানুষটাকে বড্ড পছন্দ করতেন, পছন্দ করতেন তার গানকে।।

আবার দুজনেই পেতে চাইতেন দুজনের সান্নিধ্য।। টান ছিল হয়তো দুজনের মধ্যে। তাইতো গগন কাজে একটু অবসর পেলেই ছুট লাগাতেন কুষ্টিয়ার সেই বিখ্যাত লালনের আখড়ায়। মজে যেতেন লালনের সাথে আধ্যাত্মিক সাধনায়।

এবারে আসি সেই গল্পে যেখানে গুরুদেবের সাথে গগন হরকরা পরিচয় ঘটে—-

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফেরার দশ বছর পরে জমিদারি দেখাশোনা করতে প্রায়ই যাতায়াত করতেন পূর্ববাংলার গ্রামগুলোতে। এসময় শিলাইদহ, সাজাদপুর এবং পতিসরের বৃহত্তর বাঙ্গালি সমাজের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে৷ তিনি দেখছিলেন পূর্ববাংলার মানুষের প্রতিদিনকার জীবনধারা, তাদের সংস্কৃতি। যার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিলো তাঁর সাহিত্যে, ছোটগল্পে আর কবিতায়।।

গুরুদেব ১৮৮৯ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের শিলাইদহ ও শাহজাদপুরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন।

এই সময় তিনি কুষ্টিয়ার বাউলদের প্রতি, তাঁদের গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। লালন, গোসাঁই গোপাল, ফিকিরচাঁদ, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী এবং গোসাঁই রামলালের মতো অসংখ্য বাউলের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। বাউল-ফকিরদের গান কবিকে অন্য এক সুরের ভুবনে নিয়ে যেতো। বাউলদের সহজ প্রেমের ধর্ম এবং মনের মানুষ যেমন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, ঠিক তেমনি আবার তাঁর মন ছুয়েঁছিল —- বাউলদের সরলতা আর তাঁদের আবেগপ্রধান সুরগুলো।

আর এসব বাউল-ফকিরদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন গগন হরকরা। যার কথা উপরে খানিক বলেইছি।

এই গগন হরকরার সাথে অদ্ভুতভাবে কবিগুরুর পরিচয় ঘটে। একদিন গুরুদেব বজরার ছাদে বসে পদ্মার শোভা উপভোগ করছিলেন। তখন তিনি দেখলেন, পোস্ট অফিসের এক পিয়ন চিঠির থলে পিঠে নিয়ে আপন মনে গান করতে করতে সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

সেই গান শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি সেই ডাক পিয়নটিকে ডেকে পাঠালেন।

গাঁয়ের লোকেরা এই ডাক পিয়নটিকে চেনেন গগন হরকরা নামে।৷ তো, একে জমিদার মানুষ তাঁর উপর মস্ত বড় লেখক, পন্ডিত।। গগনের মতো ছা-পোষা এক ডাক পিয়নকেই তিনি ডেকে পাঠালেন। গগন খানিকটা সংকোচ নিয়েই গুরুদেবের কাছে গেলেন।

কিন্তু, তিনি গুরুদেবের কাছে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, তার নাম গগনচন্দ্র দাস। গ্রামের সাধারণ এক মানুষ, নিজের রচিত গানে নিজেই সুর দেন। আর তখন থেকেই গগনের সাথে রবীন্দ্রনাথের সখ্যতা।

রবীন্দ্রনাথ যখনই শিলাইদহে যেতেন, তখনই ডাক পড়তো গগনের। সখ্যতা হয়েছে যে, এমন সখাকে না ডেকে পারা যায় বুঝি?

চিঠি বিলি করার জন্য জমিদার রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রায়ই গগনকে যেতে হত। আর সেই সুবাদে তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হত এবং দেখা হলেই খোসগল্প ও রসালাপ চলত দুজনের মধ্যে।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর নির্জনে বোটের ছাদে কিংবা কখনো তারা ভরা আকাশের নিচে কখনোবা নির্জন দুপুরে পদ্মা ঘাটে, আবার কখনো কাচারি বাড়ির গানের আসরে গগন গানে টান দিতেন। তার গানে সে আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে চারদিক মাতিয়ে তুলতেন। সে সময় স্বয়ং জমিদার রবীন্দ্রনাথও গগনের গানের গীতসুধা পান করতেন এবং প্রতিবারই মুগ্ধ হতেন।।

শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে আয়োজিত যেকোনো গানের জলসাতেই গগনের গান ছিল বাঁধা। তাকে গাইতেই হবে। প্রায় প্রতিবারই কবি তার বন্ধুবান্ধব ও গুণীজনের মাঝে গগনের গান শোনানোর জন্য উৎসুক হয়ে থাকতেন।

একবার শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে এক জমজমাট আড্ডার আসর বসে। বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর আরেকটা পরিচয় আছে কিন্তু! তিনি তো অই অন্ধলের তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেনই, আবার তিনিই হলেন সাহিত্যিক ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্র লাল রায়। বিখ্যাত “ধনধান্য পুষ্পভরা” গানটির স্রষ্ঠা, শুধু এ গানই নয় এরকম আরো বহু গান কবিতার স্রষ্টাও তিনি। সম্পর্কে আবার গুরুদেব রবি ঠাকুরের বিশেষ বন্ধু।

যেহেতু, একে সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা তার উপর আবার জমিদারবাবুর বন্ধু তাই তাঁর তদারকিতে ব্যস্ত বাড়ির সব মানুষ। খাওয়া দাওয়ার পর এবার শুরু হলো গানবাজনা। দিজেন্দ্রলাল রায়কে গান গাইতে দু’বার অনুরোধ করতে হয় না। আসরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি গান এমনিতেই পরিবেশন করে ফেললেন। সকলে সে গানের তারিফও করলেন।

এবার গুরুদেবের পালা। কিন্তু সেদিন তিনি কোন এক কারণে গান গাইবেন না। বললেন, আমার গান তো অনেক শুনেছেন। আজ এক নতুন শিল্পীর গান শুনুন। আসরের এক কোণায় গুটিসুটি মেরে বসে থাকা এক ব্যক্তির দিকে গুরুদেব নির্দেশ করতেই মানুষটি আরও কাঁচুমাচু হয়ে গেলেন। খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, “রাজাবাবু, সত্যিই কী আমাকে ডাকছেন?”

এতসব বড় বড় মানুষদের মাঝে গান করতে হবে বুঝি তাকে! রবীন্দ্রনাথ তার বন্ধুদের সাথে এই কাচুমাচু হয়ে এতক্ষণ চুপসে বসে থাকা লোকটির পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন গুরুদেব বললেন, “লালনের গান তো শুনেছেন। এবার এর গান শুনুন।” গগন শ্রোতাদের সকলকে নমস্কার জানিয়ে শুরু করলেন তার গান:

“লাগি সেই হৃদয়শশী সদা প্রাণ হয় উদাসী

পেলে মন হতো খুশি দেখতাম নয়ন ভরে।

আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে নিভাই অনল কেমন করে

মরি হায় হায় রে

ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে

ওরে দেখ না তোরা হৃদয় চিরে। …..”

গগনের এই গান সেদিন উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনলেন আর তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলো পুরো সভাস্থল।

আর এভাবেই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে গগন হরকরার পরিচয় আর তাঁর সাথে সখ্যতা সাথে আবার অন্যদের কাছে গগনের এই প্রতিভাকে উপস্থাপন।

রবি ঠাকুর যে শুধুমাত্র গগনের গান শুনেছিলেন কিংবা অন্যদের শুনিয়েছিলেন এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না তাঁর কিংবা তাঁদের এ সম্পর্কের দড়ি। এর বিস্তৃতি ছিল অনেক দূর।।

যার প্রথম স্মারক ছিল —- ঠাকুরবাড়ি থেকে “প্রবাসী” পত্রিকার ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় যখন প্রথমবার “হারমণি” বিভাগ চালু হয়েছিল তখন ঠাকুর সেই বিভাগটির শুভসূচনা করেছিলেন গগনের বিখ্যাত “আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে” —- ভাবতত্ত্বের এ গান দিয়ে। এই গানের মধ্যে দিয়ে কবিগুরু বাংলার এক প্রান্তিক শিল্পীকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেন। অই যে উপরে বলেছি না, রবি ঠাকুর তো ভালোবাসার সখ্যতা করেছেন এই গগন হরকরা সাথে। তাই গগনের এই গুন আর ফেলে রাখেন নি। মস্ত সুতোয় একটান দিয়ে উপরে তুলে ধরেছিলেন।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নানা প্রবন্ধ এবং দেশে-বিদেশে দেয়া তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় বাউলের উদার ধর্মমতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লালন-গগনের গানের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ১৯৩০ এ প্রকাশিত তাঁর “মানবধর্ম” প্রবন্ধেও বাউলের মানবতাবাদী দর্শনের বিস্তৃত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত “An Indian Folk Religion” শীর্ষক এক আলোচনা সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গগনের “কোথায় পাবো তারে” গানটির কথা উল্লেখ করে বলেন—–

“এই প্রথম বাউলগান, যা আমি মন দিয়ে শুনেছি এবং যার জন্য আমার মন আন্দোলিত হয়েছে।”

এরপরে ১৯৩৬ সালে অধ্যাপক মনসুরউদ্দীনের সম্পাদিত হারামণি গ্রন্থের ভূমিকায় গানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ গগনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। গুরুদেব তাঁর আরও একটি লেখায় গগনের “কোথায় পাব তারে আমার মনে মানুষ যে রে” গানটির বিষয়ে লিখেছেন—–

“কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের মূর্চ্ছনায় এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।”

তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেছিলেন—-

“এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে : তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ। যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ বেদনা। তার গেঁয়ো সুরে সহজ ভাষায় যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানার বেদনা, অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু তারই কান্নার সুর তার মানে গগনের কন্ঠে বেজে উঠেছে। “অন্তরতর যদয়মাত্মা” ঊপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন “মনের মানুষ” বলে শুনলুম, আমার মনে বড়ো বিস্ময় লেগেছিল।”

গুরুদেব যে সত্যের বাণী উপনিষদের শ্লোকে শুনতে পেয়েছিলেন, তার প্রতিধ্বনিই যেনো শুনতে পেয়েছিলেন গগনের গানে, সেই বাউল গানে।

বিভিন্ন লেখকের লেখালিখি থেকে জানা যায়, ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত নাটক “ডাকঘর” রচনা করেছিলেন গগন হরকরার জীবন থেকে প্রভাবিত হয়ে। নাটকটিতে স্পষ্টভাবেই গগন চরিত্রের ছাপ রয়েছে।

ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহও বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের “রাজা”, “অচলায়তন” ইত্যাদি নাটকে ঠাকুরদা, দাদা ঠাকুর, অন্ধবাউল শ্রেণীর যে একটি চরিত্রের সংযোজন দেখা যায় — এই চরিত্রগুলো সৃষ্টিতে শিলাইদহের কোন এক বাউল ফকিরের ছায়া পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় যে বাউলের দেখা পেয়েছিলেন, কথা বলেছিলেন সেই বাউল আর কেউ নয় “গগন হরকরা“। তাঁর সেই ক্ষ্যাপা বাউল।

আমি আগেই বলেছিলাম গগন কার দীক্ষিত ছিলেন তাঁর উল্লেখ নেই। কিন্তু, পন্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী মনে করেন গগন ছিল “লালনের শিষ্য ধারার একজন” বা তাঁর ভাবশিষ্য।।

গগন হরকরা আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রচুর গান রচনা করেছিলেন। তার সহজ-সরল শব্দময় এসব গানে মানবজীবনের রহস্য, মানবতা, প্রেম ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট ভাষাতে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর কয়েকটি গান সম্পর্কে জানা গেলেও তার অধিকাংশ রচনা সম্পর্কে তেমন একটা জানা যায় নি।

সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি লালনের এই ভাবশিষ্যের রচিত অনেক গানের কথা ও সুর।

১৩০২ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার “ভারতী” পত্রিকায় সরলা দেবী গগনের কয়েকটি গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করে তাকে সাহিত্যাঙ্গনে উপস্থাপন করেন।

শুধু তাই নয়, সরলা দেবী ওই প্রবন্ধের শেষ অংশে পাঠকদের কাছে এও আবেদন করেছিলেন যে, “প্রেমিক গগনের ভক্ত জীবনীর বিবরণ সংগ্রহ করিয়া কেহ “ভারতী” পত্রিকায় প্রকাশার্থে পাঠাইয়া দিলে আমাদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।”

রবীন্দ্রনাথ গগনকে পরিচিত ও বিখ্যাত করলেও তার অনেক আগেই শ্রীমতি সরলা দেবী গগনের গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। এটি সরলা দেবী প্রথম প্রকাশ করেন —- ভারতীর ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায়।।

তিনি “লালনফকির ও গগন” নামীয় প্রবন্ধ লেখেন উপসংহারে আবার গগনের ভক্ত জীবনের বিবরণী সংগ্রহ করে “ভারতী” তে প্রকাশার্থে পাঠানোর জন্যও বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন।

আচ্ছা, এই সরলা দেবী কে ছিলেন এনিয়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে। তাই খুব সংক্ষিপ্ত ভাষাতেই বলছি—-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নী হচ্ছেন এই সরলা দেবী।। ১৮৭২ সালে কলকাতার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জানকীনাথ ঘোষাল এবং বাংলার প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন সরলা দেবী। তিনি স্বর্ণকুমারী দেবী এবং জানকীনাথ ঘোষালের তৃতীয় সন্তান এবং দ্বিতীয় কন্যা।

পিতা জানকীনাথ ঘোষাল যখন বিলাতের প্রবাস জীবনে ছিলেন তখন বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি সৃষ্টির চূড়ায় থাকা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তাঁর শৈশব কাটে। শিক্ষার্থী হিসেবে সরলা দেবী খুবই মেধাবী ছিলন। আর ঠাকুর বাড়ি থেকে সম্পাদিত পত্রিকা “ভারতী’র “সম্পাদকও ছিলেন।।

রবি ঠাকুরের সেই ক্ষ্যাপা বাউল গগন হরকরা সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা না গেলেও এটা জানা যায় যে, তাঁর বাস্তুভিটায় আসামদ্দি নামক একজন কৃষক বাড়ি করে থাকতেন এবং সেই বাড়িটি আজও “দাসের ভিটা“ নামে পরিচিত।।

গগন সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে, গগন পুত্র কিরণ চন্দ্রের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়েছিল। মংলাচন্দ্র, সুন্দরীদাসী, কানাইচন্দ্র তার পৌত্র-পৌত্রী। গগনের মৃত্যুর পর তার ভবিষ্যত বংশধর কেউই শিলাইদহে ছিলেন না।

১৯১০ সালে কুষ্টিয়াতেই রবি ঠাকুরের এই ক্ষ্যাপা বাউল গগন হরকরা আনুমানিক ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।।

আমাদের জাতীয় সংগীতে রবির কথা, গগনের সুরঃ

” আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি”।।

—– এটি এই ছোট্ট লাল সবুজের বাংলাদেশটির জাতীয় সংগীত হিসেবে ১৯৭১ দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই স্বীকৃত।।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আমার সোনার বাংলা গানটি রচিত হয়েছিল। তবে গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, তাই এর সঠিক রচনাকাল সম্পর্কেও জানা যায় না।

১৯০৫ সালে ভাইসরয় লর্ড কার্জন যখন বাংলাকে বিভক্ত করতে উদ্যত হলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে আলাদা প্রদেশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, জারি করলেন “বঙ্গভঙ্গ” অধ্যাদেশ। তখন এই বাংলার মানুষের মধ্যে তার ব্যাপক প্রভাব পড়লো।।

বাংলাকে বিভক্ত করার এই আদেশে প্রতিবাদ, বিক্ষোভে ফেটে পড়লো বাংলার মানুষ। চারদিকে নিন্দার ঝড় বইতে শুরু করলো।।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এ প্রতিবাদে অংশ নেন। গানের ভাষায় প্রকাশ করেন তাঁর প্রতিবাদের প্রতিটি শব্দ। রচনা করেন অসংখ্য স্বদেশী গান। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, — ” আমার সোনার বাংলা” ।। কিন্তু, গানটির কথা তো গুরুদেব নিজ হাতেই সৃষ্টি করলেন, দেশের প্রতি নিজের সব আবেগ আর ভালোবাসা দিয়েই গানের প্রতিটি কথাই সাজালেন।

কিন্তু, সুর? সুর কি করবেন? এই গানের সুর নিয়ে যখন ভাবছিলেন তখনই তাঁর সেই ক্ষ্যাপা বাউল গগন হরকরার কথা মনে পড়ে যায়।

আমার সোনার বাংলা গানের সুরের জন্য শিলাইদহের ডাক-পিয়ন কিংবা তাঁর সেই ক্ষ্যাপা বাউল গগন হরকরা রচিত বিখ্যাত গান যা আজো মানুষের মুখে মুখে “আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে” গানটির সুর অনুকরণ করেন। তবে অনুকরণ বলবো না, তিনি গানটির সুর ধার করেছিলেন শুধু। গানটির কথা তাঁরই সৃষ্টি ছিল। গগনের এই গানটির সুরকে কবিগুরু তার গানে প্রায় অবিকল ভাবেই তুলে আনেন।

প্রতিবার একি ধাচের, একি সুরে আবদ্ধ না করে ঠাকুর হয়তো চেয়েছিলেন একটু ভিন্ন বৈচিত্র্যের, ভিন্ন ধাচের সুরে এই স্বদেশী গানটিকে রাখতে।

গুরুদেবের সাক্ষাৎশিষ্য ও ছায়া সঙ্গী শান্তিদেব ঘোষের এক লেখা থেকে জানা যায় —–

কবিগুরু জেনেশুনেই গগনের গানের সুর ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটিতে বসিয়েছিলেন।।

অইযে বলেছিলাম না, একটু ভিন্ন আঙ্গিকেই দেশের প্রতি মমত্ববোধের জায়গাটুকু থেকেই নিজের ভাব রসকে কাজে লাগিয়ে একি সুর বারবার ব্যবহার না করে সুরের বৈচিত্র্য আনতেই স্বদেশী এই গানটিতেই প্রথম তাঁর বাউল অঙ্গের সুরকে কাজে লাগানো।

বঙ্গভঙ্গ নিয়ে ঠাকুরের রচিত এই স্বদেশী গানটি সম্পর্কে সত্যেন রায়ের রচনা থেকে আরো জানা যায়—-

“বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ৭ আগস্ট ১৯০৫ সালে কলকাতার টাউন হলে যে সভা হয়েছিল, সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের নতুন সঙ্গীত ‘আমার সোনার বাংলা’ বাউল সুরে গীত হয়েছিল।”

আবার ঠিক একি বছরের ৭ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ১৩১২ বঙ্গাব্দের ২২ ভাদ্র সঞ্জীবনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে গানটি মুদ্রিতও হয়।

ঠিক একি বছর বঙ্গদর্শন পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যাতেও গানটি মুদ্রিত হয়েছিল।

তবে কারো কারো মতে, ৭ আগস্ট উক্ত সভায় এই গানটি যে গাওয়া হয়েছিল তার সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

আবার এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, ” আমার সোনার বাংলা ১৯০৫ সালের ২৫ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে অবস্থা ও ব্যবস্থা প্রবন্ধ পাঠের আসরে প্রথম গাওয়া হয়েছিল। স্বদেশের প্রতি আবেগ আর ভালোবাসায় রচিত গানটির কথাও সুরে উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, উত্তাল হয়ে পড়েছিল গোটা কলকাতার টাউন হল চত্বর। তখন অবশ্য গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। রচনার তারিখও জানা নেই। “

আর এই গানটিই কবি উৎসর্গ করেছিলেন মেহেরপুরের প্রথম ইতিহাস রচয়িতা, মেহেরপুরের কৃতী সন্তান, পরবর্তীকালে ভারতের বিখ্যাত ইতিহাস প্রণেতা দ্বীনেন্দ্রনাথ রায়কে।

সরলা দেবী ১৩০৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে তাঁর শতগান সংকলনে গগন হরকরা রচিত গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,

“একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে, অথচ সেই সুরগুলো স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিণী, ও রাগিণীর আভাস পাই, কিন্তু ধরিতে পারা যায় না। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে, রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক সে কিসের কেয়ার করে! এই সুরগুলিকে কোনো রাগকৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি সুর নয়।”

রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গ-সমসাময়িক অনেক স্বদেশী গানের সুরই এই স্বরলিপি গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তো শুধু আমার সোনার বাংলা তে এই বাউল সুর ব্যবহার করেন নি, তাঁরই এরকম আরো বহু গানেই তিনি বাউল সুর ব্যবহার করেছিলেন।।

অধ্যাপক মনসুরউদ্দিনের হারামণির গ্রন্থের ভূমিকায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন গানে বাউল সুরের আশ্রয় সম্পর্কে লেখেন,

“শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোনো-এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।”

শিলাইদহে এসে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন লালন সাঁইজি কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন ঠিক তেমনি লালনের পরেই প্রভাবিত হয়েছিলেন গগন হরকরা কর্তৃক। তাঁর মনে ধর্ম সম্পর্কে যে নতুন ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল, তারই সমর্থন তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন বাউলদের গানে।

বাউলদের সাধনার সার কথা আছে। আর সে সারকথা হল—

প্রেমের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করা। এই প্রেম হল মানব প্রেম। আর এই প্রেমের জন্যই তারা ঘর ছাড়া। মানুষ খোঁজা আর গানে গানে ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়া, মুক্ত জীবন নিয়েই এই বাউল সম্প্রদায়। যার ধর্ম হল—- “জীবন বোধ”। বাউলদের কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নেই।

আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই একটা বাউল সত্তা ছিল।

তবে তাঁর এই বাউল সত্তাটা তাঁর ছোটবেলা থেকেই ছিল। এটা যে শিলাহদহে আসার পর নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে, হুট করে এসেছে তা কিন্তু একেবারেই নয়।।

রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়স থেকেই বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গানের প্রতি বেশ অনুরাগী ছিলেন।

যে জগতে পরবর্তীকালে আবার এসে মিশে গিয়েছিলেন লালন ফকির, তাঁর ক্ষ্যাপা বাউল কিংবা বৈষ্ণব, গোসাইইয়ের মতো এরকম অনেক বাউল সাধকেরাই।

রবি ঠাকুরের মধ্যেই একটা স্বতন্ত্র বাউল সত্তা গড়ে উঠেছিল। যেখানে মানুষ ঈশ্বরও নয়, আবার ব্রক্ষ্মও নয়। যেখানে, এই দুটোই এক হয়ে গিয়েছিল। আর এক নামে হয়েছিল ” মানব ব্রক্ষ্ম”।

রবীন্দ্রনাথের বাউল তাঁর নিজস্ব বাউল। যে অবিরত খুজেঁ যায় মনের মানুষকে। তিনি তাঁর সেই মনের মানুষকে খুজঁতে চেষ্টা করেছিলেন বাউল গানের সুরে। কিন্তু, যার কথা আর ভাব ছিল সম্পূর্ণই তাঁর নিজের।

১৯১৬ সালের দিকে তাঁরই ভাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর(অবন ঠাকুর) রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি আঁকেন। ছবিটিতে রবীন্দ্রনাথকে বাউল বেশে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ একতারা হাতে বিভোর হয়ে নাচছেন। এ থেকেই স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাউল সত্তাটা প্রবলভাবে আগে থেকেই ছিলো এবং পরবর্তীতে বাউলদের সংস্পর্শে গেলে তা আরো বিস্তৃত হয়। তাঁর অসংখ্য গানেও যার প্রভাব পড়েছিল।

বাউল দর্শনের আধ্যাত্মিক রোমান্টিকতায় রবীন্দ্রনাথ এতটাই গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি নিজেকে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-বাউল বলেই সম্বোধন করা শুরু করেন।

আমি বঙ্গভঙ্গ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচিত শুধুমাত্র একটি গানের কথাই বলেছি এতক্ষণ অব্দি “আমার সোনার বাংলা” ।। এই গানটির কথা নিয়ে লিখেছি উপরের বেশিরভাগটা জুড়ে। যেহেতু, এটি আমাদের জাতীয় সংগীত তাই এটির প্রতি আবেগ আর ভালোবাসাটাও অনেক বেশি। কিন্তু, এর বাইরেও রবি ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ নিয়ে অনেকগুলো স্বদেশী গান সৃষ্টি করেছিলেন, যার বেশিরভাগই বাউল সুরে। যেমন তাঁর “এবার তোর মরা গাঙে, বাণ এসেছে জয়মা বলে ভাসা তরী” একটি বিখ্যাত বাউল অঙ্গের স্বদেশী গান। আবার, বাউল সুর যখন গ্রামের শান্ত দৃশ্যপটের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে তখন তিনি সৃষ্টি করেছিলেন,

” গ্রাম ছাড়া অই রাঙ্গামাটির পথ,

আমার মন ভুলাই রে”।।

১৯০৫ সালের দিকে কুড়িখানি গান নিয়ে বাউল নামে একটি বইও প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিখ্যাত গান ছিল “যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে”’। এই গানটি তৎকালীন প্রচলিত একটি লোকগীতি “হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে” এই গানের আদর্শেই রচিত।

তাঁর বাউল সুরাশ্রিত আরও কয়েকটি বিখ্যাত গান হলো—-

“আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’, ‘তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে’, ‘ও আমার দেশের মাটি’, ‘আমি ভয় করব না’, যে তোরে পাগল বলে, ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি, আমার মন জাগলি নারে, দেখেছি রুপ সাগরে ইত্যাদি। তবে “এবার তোর মরা গাঙে’, ‘তোমার খোলা হাওয়া’ এসব গানে আছে আবার বাউলধারারই সারিগানের সুর এসে মিশেছে।

শুধুমাত্র বাংলাদেশ কিংবা পূর্ববাংলার লোকগানই নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের সুরও রবীন্দ্রসঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়েছে।

গুরুদেবের দেশাত্মবোধক গানেই যে শুধুমাত্র বাউল সুর এসেছে তা কিন্তু একেবারেই নয়। বরং, তিনি তাঁর প্রেম এবং প্রার্থনা বিষয়ক গানেও ব্যাপকভাবে বাউল সুর ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হচ্ছে, গুরুদে, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বাউলের সুর মিশিয়ে দিয়েছেন রাগ-রাগিনীর সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতা মেশানো বাউলের প্রভাব সংগীত ছাড়াও অনেক কবিতা ও ছোটগল্পের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর কোন এক রচনায়, “বাউলগান আর এই গানের দর্শন তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল”।

১৯৩০ সালে হিবার্ট ট্রাস্ট আয়োজিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে অন্যতম বক্তা হিসেবে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ও তিনি এ সত্যটিই স্বীকার করেছিলেন।

পরবর্তীতে এই লেকচারগুলোই ‘মানুষের ধর্ম’ বা “রিলিজিয়ন অব ম্যান” নামে একটি বই আকারে প্রকাশিত হয়।

যেখানে তিনি বাউলদের সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে লিখেছেন,”দেখেশুনে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথায় উল্লেখ করেছি যে, একেবারে পাড়া গাঁয়ে কিছু লোক নিজের মনে গান গেয়ে চলেছেন। এঁরা একটি গোত্রের লোক, বাংলার জনপ্রিয় এক সম্প্রদায়, যাঁরা বাউল নামে পরিচিত। তাঁদের কাছে কোনো মূর্তি নেই, মন্দির নেই, শাস্ত্র বা তা নিয়ে কোন অনুষ্ঠান নেই। তাঁরা গানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যকার দেবত্বকে প্রকাশ করে এবং সেই মানুষকে ভালোবাসার প্রতি এক তীব্র অনুভূতি ব্যক্ত করে।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাউলগানের এই “লিরিক্যাল বিউটি অ্যান্ড টিউন”—এ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বিখ্যাত লেখক ও গবেষক শশীভূষণ দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথকে “ বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বাউল” রুপে আখ্যা দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি দেখলেন যে— রবীন্দ্রনাথ বাউলদের সহজ প্রেমের যে আদর্শ তা ভীষণভাবে অনুভব করেছিলেন, আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রবলভাবে।

এবার ইতিটানার পালা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের এক বিশাল প্রতিভা, আমাদের বাঙ্গালিদের প্রাণপুরুষ।। ছোটগল্প থেকে গান -বাজনা অব্দি কিংবা নাটক অথবা অন্যান্য কলা বিদ্যা যেদিকেই তাকাই তিনিই সম্রাট। যেখানেই হাত দিয়েছেন সেখানেই সোনা ফলেছে। আর সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ও বাঙ্গালি। তিনি তো সমৃদ্ধ ছিলেনই বহু আগে থেকেই, আরো হয়েছেনও।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত প্রকারের, কত ভাগে বাঙ্গালি তাঁর সৃষ্টির সত্তাকে নেবে তা জানা নেই। কারণ তাঁর সৃষ্টির জগত যে অনেক বিশাল। তাঁর সেই জগতের আরেকটি অংশ হচ্ছে তাঁর এই বাউল সত্তা। রবীন্দ্রনাথের বাউল অংশ বা বাউল জগতে কতটা বিস্তৃত,তিনি কতটা ডুবে ছিলেন কিংবা রবির বাউল অংশে সৃষ্টি কি ছিল তাই নিয়েই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।।

ঠাকুর অনুভব করেছিলেন, ” বাউল সুর হলো সংগীতশাস্ত্রের জ্ঞান বর্জিত সুর কিন্তু আবার এ সুর হলো সাধারণ মানুষের অন্তরের সুর। যেখানে তাদের প্রতিদিনের সুখ, দুঃখ, আবেগ, অনুভূতিগুলো মিশে থাকে। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সুরে এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সৃষ্টি জুড়েই ছিল এই বাউল জগতের ছাপ।।

ছবিঃ সংগৃহীত

তথ্যসূত্রঃ

৩.

৪. https://www.kushtiatown.com/our-tradition/49-baul-gagan-harakara

৫. https://roar.media/bangla/main/art-culture/how-did-rabindranath-tagore-get-acquainted-with-a-baul/

৯. “হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, গোলাম মুরশিদ